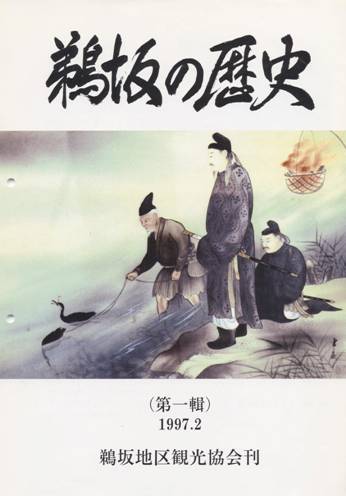

大伴家持、売比河鵜飼の図 (鵜坂神社所蔵) 大伴家持、売比河鵜飼の図 (鵜坂神社所蔵)

昔の鵜飼

鵜飼の歴史は、大変古いものです。神武天皇紀にもう鵜養部の名がでてきます。大宝令には、大膳職の下役に鵜飼があります。もともと漁民たちが考えだした漁獲法なのでが、風変わりな面白い方法なので、都から下った国司達が、田舎の生活のつれづれを慰めるよい遊びとして、よく試みたようです。

鮎の季節は春の終わりから夏の終わりまで続くのですが、鵜飼の歌は3月・4月の間に詠まれていますから、主として初夏の遊びだったようです。

天平勝宝2年3月の「鵜を潜くる歌」というのを、大伴家持が詠んでいます。

それは、

荒玉の年行き更り

春されば 花咲き匂ふ 足引の 山下とよみ 落ちたぎち 流る辟田の河の瀬に

年魚児さ走る

島つ鳥

鵜養伴なへ 篝さし なづさひ行けば 吾妹子が 形見がてらと

紅の八しほに染めて おこせたる衣のすそも とおりと濡れぬ

と、「辟田川」での歌になってきます。現在この「辟田」というのは、国泰寺のある「西田」ということになっていますが、鵜飼のできる川とすれば、相当な川幅と水量があったと考えられるのですが、現在の「西田」には、これにあてはまるような川が見あたりません。

婦中町を流れる井田川は、かつては「咲田川」と呼んでいたという史実があります。これと関係があるのか、どうかわかりませんが、大伴家持のもう一つの歓

売比河(婦負河)へ早き瀬ごとに篝さし、八十伴の男は 鵜河立ちけり

は明らかに、鵜坂の辺りで詠んだもので、売比河も鵜坂河、或は神通川であろうことは定説となっています。

なお家持はこの後も、大の仲良しであった越前判官、大伴池主に良い鵜を贈って、鵜飼の遊びを奨めています。

越中といっても特に能白海岸は鵜の産地でしたので、鵜飼も盛んだったようです。今でも能登一宮の気多神社には「鵜祭」が残っています。その頃の鵜飼というのは、鵜坂神社の掲額にあるような、 徒ち渡りと称する、漁氏が徒歩で2・3羽の鵜を操りながら、捕る方法だったようです。